2017年12月14日

【リール】不具合、故障かな?と思ったら

フィッシングリールの気になる事、よくあるご質問を纏めました。

ちょっと教えてもらえませんか?

リール全般の事をまとめておりますので、ご参照くださいませ。

なお、ナチュラム修理窓口へのリンクもございますが、こちらへの修理依頼は、当店にてご購入頂いた商品が対象となります。

ご了承下さいませ。

1

異音がする、回し心地が違う気がする

しかしながら、リールは精密機械であり、工業製品の為、個体差がどうしても生じてしまいます。

また、ギアの噛み合い、ボールベアリング、シャフト部、クラッチ部、ブレーキシステムなどあらゆる部品同士の接触部の金属と金属の歯車が擦れてリール回転を生み出している為、構造上、振動や音は出てしまいます。

スムーズに回転するように各部にある程度のあそびを設けていますのでそれによる音や振動もあります。

製品上の不具合ではございません。

負荷を掛けて巻いた際に異音がする、異常に重い等であれば、修理窓口よりご相談下さい。

お急ぎの場合は、お近くの販売店へお預け下さいませ。 ※音や振動の大きさのレベルをメーカー側で現物確認にて判定する必要がございます。

ボールベアリングはデリケートで、オイル切れや微細なゴミの侵入で回転不良を起こします。

まめな注油は必須です。

また、ベアリングのシールを外して使用すると、ゴミの侵入を防げなくなります。

ベアリングのメンテナンスが終わったらシールを必ず再装着してください。

レベルワインダー付き機種で意外と多いのが、パーミングカップ内のギヤ軸のオイル切れです。

この部分のオイルが切れるとジェット機が飛ぶ様な金属音がします。

2

使用中の不具合について

その為、限界強度を超えてしまい、破損や変形が生じる場合がございます。

不具合ではございませんので、修理窓口よりご連絡下さい。

お急ぎの場合は、お近くの販売店までご相談下さいませ。

一旦分解して、ドラグ部材(ドラグワッシャー)を溶剤等でクリーニングすると、ドラグ力が復活する場合が多いです。

溶剤が入手出来ない場合は、石鹸水(お湯)の洗浄でも可能です。

ドラグ部材が極端に磨耗している場合は、パーツ交換となります。

ベアリングそのものが固着、劣化している場合は、交換が必要になります。

その場合は、修理窓口よりご連絡下さい。

お急ぎの場合は、お近くの販売店までご相談下さいませ。

【油膜を作っている場合の対処方法】

②スプール外周部をクリーニングし、スプール内径部を乾いた布でふき取ります。

③ふき取った後、必ず試投をしてからご使用下さい。

ベールを固いものにぶつけたり、タックルボックス内に無造作に入れておくのは厳禁です。

修理窓口よりご連絡下さい。

お急ぎの場合は、お近くの販売店までご相談下さいませ。

詳細は、取扱い説明書をご確認ください。

巻き始めにセロハンテープで固定するか、少量のナイロンラインを下巻きすることによって、解消できます。

よれがひどい場合は、ラインローラーの回転具合をチェックしてください。

ローラーが「固定ガイド」になっていたら要注意です。

ローラーに輪ゴムを当て、回すとチェックできます。

カバーを取り付ける際は、遠心ブレーキを下げてから取り付けてください。

キャスト時、ハンドルノブの位置を真下(手前)にすると、ある程度解消されます。

無理に押すと、クラッチボタンが破損します。

ベイトリールには何種類かのスプールブレーキ装置が付いておりますが、完全、完璧に防ぐのは難しいのが現状です。

メカニカルブレーキを締めこむなどの対処方法もありますが、キャスティング時に親指で軽くスプールを抑えながら糸を調整(サミング)する事で、ラインの出過ぎを防ぐ事ができます。

静荷重での数値ではありませんので、連続的にかかる力に対しては、公表している数値より下回ることがありますが、故障ではありません。

ロックしてしまうとギヤの損傷やその他の不具合が生じる事があります。

3

ラインキャパシティについて

それによって巻上長は変化します。

詳細についてもっと知りたい、調べたい方はメーカーFAQをご確認下さい。

シマノ

ダイワ(スポーツライフプラネッツ)

ピュア・フィッシングジャパン

2017年03月07日

【ロッド】不具合、故障かな?と思ったら

フィッシングロッドの気になる事、よくあるご質問を纏めました。

ちょっと教えてもらえませんか?

ロッド全般の事をまとめておりますので、ご参照くださいませ。

なお、ナチュラム修理窓口へのリンクもございますが、こちらへの修理依頼は、当店にてご購入頂いた商品が対象となります。

ご了承下さいませ。

1

使用時の不具合について

ロッドは全体に上手く力が加わる時(全体がしなる様に曲がっている時)は強度を最大限に発揮しますが、一部に極端に集中荷重がかかったり、一部分に集中的に力が加わるような曲げ方をすると簡単に折れてしまいます。

特にロッドを伸ばしたり縮めたりする時は、知らず知らずの内に局所に無理な曲げや、ねじりの力を入れていることが多くなります。

ロッドを伸ばす時は穂先から順番に1本ずつ継部を少しヒネるようにしてガイドリングを1列に揃えて継ぎ目を固定して伸ばしてください。

もし伸ばしにくい場合であっても、無理に力を加えず少しずつヒネリながら伸ばしてください。

しかしながら、何度か使用していた場合は、極端な曲がり方をしていたか、竿にダメージが生じていた可能性が高くなります。

ロッドは全体に曲がるとき(竿全体がしなるような曲がり方)は相当な強度を持っていますが、一点に力が加わった場合は折れやすくなります。

魚とのやり取りの際はロッドの曲がり方に無理な所がないかどうか、極端な曲がり方をしていないか、意識する必要があります。

またキズや衝撃などによりカーボン繊維に強度低下があった場合にも破損につながります。

表面に見た目に傷が見えなくても、川原や防波堤に竿を置く場合や、竿を収納する際に、知らず知らずのうちに竿にダメージを与えていることがありますので十分ご注意ください。

特に高弾性カーボンを多用した竿ほど、衝撃に弱い為、細心の注意が必要です。

また、込みの部分に水などが付着していないでしょうか?

込み部が雨などで濡れている場合や撥水剤が込み部に付着している時も、込みが必要以上に引き出されやすくなり固着しやすくなります。

込み部が濡れている時や撥水剤がついている時は、引き出せばいくらでも出てきますので要注意です。

水分によって込み部の合わせ目が密着状態になった時も、それ程強く引っ張った訳でもないのに固着することがあります。

※尻栓からホースで水を通してロッド内部を洗っている時になる場合があります。

※表面が乾いていても、内面が濡れていると固着が発生する事があります。

その他キャストの勢いや魚の強い引き、また根掛かりを外そうとしてロッドを真直ぐ引っ張った時などでも固着することがあります。

込み部が固着した時は力任せに縮めようとすると、破損してしまいます。

【外し方】

①ガイドなしのロッドの場合は尻栓を外して納められない部分のみを取り出してください。

②次に、平らな台の上にタオルなどを敷き軽く垂直に落として下さい。

③#1#2など細い箇所は少し太めのパーツの中に入れて同様に落として下さい。

④衝撃で少しずつでも入っていくようでしたらそのまま続けてください。

あまり無理をしますと、ロッドの下部や尻栓ネジ部が割れてきたりガイドなどの部品が破損する恐れがありますので、

何度か試みても全く微動だにしない場合や、ガイド付きのロッドの場合は、メーカーにて修理対応となります。

修理窓口か、お近くの販売店にご相談下さい。

ロッドの込みを必要以上に差し込みますと固着して抜けなくなってしまいます。

特に込み部に水分や撥水剤などが付着していると必要以上に込みが入ってしまい、固着する確率が高くなります。

また込み合わせ部の隙間に水分が介在している場合も密着状態になり固着してしまいます。

その他、込み合わせ部に異物が噛み込んだ場合や、膨張によって込みがきつくなった場合も固着してしまいます。

【抜き方】

①2人で向かい合って、滑り止めゴムなどでロッドの継ぎ目に近いところを握ります。

②互いに逆方向へねじりながら引き抜きます。

③#1、#2など細いパーツの場合は慎重に行い、あまり無理をしないで下さい。

※無理をしますとロッドを破損させる恐れがあります。

どうしても外れそうにない場合はメーカーにて修理対応となりますので、修理窓口か、お近くの販売店にご相談下さい。

(通称ガイド鳴きといいます)

製品の特性上のものであり、不良ではございません。

ガイド鳴きの原因は、ブランクの曲がりとガイドの間にできる隙間から生じるものでございます。

特に柔軟さを追求したタイプの竿では、ブランクの曲がりにより、発生するケースがあります。

誠に申し訳ございませんが、現在の技術で100%排除することは困難です。

また、ロッドの硬さとガイドサイズ種類によっても鳴きも差が発生致します。

ガイドは糸で巻かれ、エポキシ樹脂で固定されています。

特にガイドがぐらつくなどの症状がない限り、鳴いていても、機能上問題はございません。

その点においては、ご安心頂ければと思います。

機能上ゆるみ防止の為に、合わせ部が「4~7mm」あくように設計されています。

合わせ目が隙間なくピッタリと入っていますと、込みが抜けやすかったり、曲がった時に合わせ目が割れたりすることがありますので、わざと若干の隙間を設けているのです。

これは季節や環境の変化による合わせ部の膨張・収縮に対応するための措置です。

元々の仕様であり、不具合ではございませんので、ご安心下さい。

また、無理に押し込まないようにして下さいませ。

隙間はロッドの太さ、差込みインロー芯の長さによって変わります。

ロッドをつないだ時ピッタリでなく少しでも隙間があれば問題はありません。

なお、インロー挿入部内面は、絶対に加工しないよう、お願い申し上げます。

ガイドの足は金属なので竿の曲がりに追随して曲がらないためにどんな竿でも隙間は発生します。

但し、音が聞こえやすいものと聞こえにくいものとがあります。

破損につながるようなことはありませんので、ご安心下さいませ。

また、落ちた節を不用意に先から引き出したりはしていませんか?

込み合わせが緩くなった際に、ロッドを立てると、途中の継ぎ目から先の節が落ちてくることがあります。

この時ロッド内部で先に落下した細い節の玉口と後から落下してきた節とがぶつかって、互いに破損を引き起こします。

更に落ちた節を不用意に先から引き出しますと玉口でその上の節の下部からロッドを削りながら引き出されます。

ロッド内部が縦に削れたようになっている破損は、全てこのような行為によって引き起こされています。

ロッドをご使用中、継ぎ目の途中から緩んで縮まってしまった時は、尻栓を外して一旦全ての節を下から抜き取ってから再度正しく継ぎ直して下さい。

またご使用中は時々各節の継ぎ目に緩みがないかを確認して下さい。

上記のような状態で保管していると、ロッド塗装部に水ぶくれや気泡が出来ることがあります。

これはブリスターと呼ばれる現象です。

ブリスターはご使用が進むにつれてロッド表面傷等が原因で多かれ少なかれ発生してきますが、ロッドの保管状況が悪いと使用一回目でも発生することがあります。

釣行後は水洗いをして汚れを落とし、水気をよく拭き取り風通しのよい所で日陰干しをして完全に乾かしてから仕舞ってください。

これが不完全ですとブリスターが起きる恐れがあり、破損の原因に繋がりますのでご注意下さい。

スベリ止め塗装には寿命があり、紫外線や吸水による経時変化や、塗装の劣化などによりベタツキが発生します。

有料となりますが、塗装のやり直しができますので、修理窓口か、お近くの販売店にご相談下さい。

ぐらついてしまっている場合は、修理窓口か、お近くの販売店にご相談下さい。

なお、原因ですが、竿のしなり等により、竿(カーボン又はグラス)のカーブの外側面が伸びる事に対し、ガイド足部(金属)が伸びに追いつかずに、ガイド足端面に突き上げられる為、ガイドとブランクの間のエポキシ(厚塗り)材が剥離してしまう為です。

使用しているうちに発生してしまう物で、製品特性であるとお考え下さい。

糸止め剤は現在、色んな物が出ているのですが、全くヒビ割れしないものは残念ながら現在のところございません。

メーカーにおいては、竿の曲がりに追従して伸びる塗料の開発をしているそうですが、今だ研究中の段階です。

ご使用の中通しワイヤーを竿と一緒に修理窓口か、お近くの販売店にお預け下さい。

2

新品のロッドについて

ロッドはカーボンシートを芯金という金型に海苔巻きのように巻いて作ります。

そのカーボンの巻き始めが一直線の筋として見えているのです。

筋が見えていても性能上全く問題ありませんので、ご安心下さい。

少し曲がっているのは、製品の仕様範囲内の物ですので、不良ではございません。

多少曲がりがありましても強度機能上は全く問題ないことを確認したものですので安心してご使用ください。

なお、現在のロッド生産技術上、グラス、カーボン等の素材の違いに問わず、各部分に発生する若干の曲がりを100%排除することは不可能です。

特にカーボンロッドにおいては繊維自体の持つ強い剛性により、ロッド全体が垂れ下がらないので、従来のグラスロッドに比べ、竿全体のしなりが少ない分どうしても曲がりが目立ちます。

もしどうしても曲がりが気になるようでしたら一度曲がりのレベル確認を致します。

修理窓口か、お近くの販売店にご相談下さい。

3

その他、よくあるご質問

高価格帯のものは「高弾性カーボン」を使用している事が多くなっております。

軽量で感度が良いなどのメリットがありますが、反面、ぶつけなどの衝撃には弱い特性があります。

また、高価なロッドでは、複雑な構造になっている場合や、機能性に富んだ部品が使われているものが多くなります。

そのため、高価なロッドほど、より丁寧に取り扱っていただく必要があります。

これは保証期間内であれば、1箇所に付き1回のみ、通常の修理価格より安価で修理が可能な保証です。

無償での修理や交換を保証する物ではございません。

通常、保証期間はご購入日から1年間、免責金額は各ロッドに設定されております。

製品によっては、免責保証が無い物もございますので、ご注意下さい。

検品では【素材厚】【偏肉厚】【カーボンのヨジレ】【過剰研磨】及び、破損形態等、詳細をお調べします。

明らかに製造上の不具合が認められた場合においては対応を検討いたします。

しかしながら、上記のような製造上の不具合が認められない場合は、有償での修理対応になります。

予めご了承くださいませ。 ご依頼の際は、修理窓口か、お近くの販売店にご相談下さい。

詳細についてもっと知りたい、調べたい方はメーカーFAQをご確認下さい。

シマノ

ダイワ(スポーツライフプラネッツ)

ピュア・フィッシングジャパン

2017年03月07日

【リール】メンテナンス、保管について

シマノ製品の気になる事、よくあるご質問を纏めました。

リール全般の事をまとめておりますので、ご参照くださいませ。

なお、ナチュラム修理窓口へのリンクもございますが、こちらへの修理依頼は、当店にてご購入頂いた商品が対象となります。

ご了承下さいませ。

1

メンテナンス用のオイル、グリスについて

グリスは、摩擦係数を減らす為に使用します。

回転を良くしたい時はオイル、摩擦を少なくしたい場合はグリスとお考え下さい。

一般に市販されているグリス・オイルの中にはリールの内部部品、特に樹脂部品を劣化させる成分が含まれている場合がございます。

市販品をご使用頂いた場合の品質保証ができません為、メーカー指定品をご利用いただくことをお勧めします。

恐れ入りますが、リールをメンテナンスする場合は、取扱説明書記載のメーカー指定グリス・オイルをご使用下さい。

シマノ オイル・グリス

ダイワ オイル・グリス

アブガルシア オイル・グリス

※説明書をご確認頂き、適切な物をお選び下さい

しかしながら、海水域で使用するリールにつきましては、劣化が早い傾向にありますので、こまめなグリスアップが必要です。

ラインローラー、ベールアーム、ハンドルノブ等に注油します。注油しすぎないよう、適量になるようにご注意下さい。

《ベイトリールの場合》

ハンドルノブ、キャストコントロールノブ、クラッチレバーの可動部、スプールシャフト等へ注油します。

注油しすぎないよう、適量になるようにご注意下さい。

どちらも、同梱の取扱い説明書に注油ポイントが記載されておりますので、ご確認くださいませ。

不適正部位に多量の潤滑剤が残っている場合は、ハンドルの逆転や、ドラグが効かなくなるなどの現象が生じるばかりでなく、ギヤ部の磨耗を早めることもございます。

性能低下につながりますので、お止め下さいませ。

お客様の大事なリールを長くお使いいただく為にも、正しい方法で注油をお願いいたします。

注油箇所の詳細は、付属の説明書をご確認下さい。

※ダイワ製品の場合は、こちらをご参照下さい。

シマノ オイル・グリス

ダイワ オイル・グリス

アブガルシア オイル・グリス

※付属の説明書を確認し、適切な物をお選び下さい。

2

リールを洗う時の注意

スピニングリールの場合は、ドラグノブを締めて、リールヘッドを上にした状態で流水で洗うようにして下さいませ。

付け置きは厳禁です。

また、水洗いの際は、ギヤが収納されているギヤボックスには、水がかからないように注意してください。

水洗い後、軽く振って水気を切ってからスプールなどを取り外し、できる範囲で分解してから乾いた布で水分を拭き取り、陰干ししてください。

※内部まで分解してしまうと、メーカー修理を断られる場合がございますので、出来る範囲のみでお願いします。

乾燥してから、最後に各部位にオイル・グリスを注油してください。

詳細は取扱い説明書に記載されておりますので、そちらも是非ご確認ください。

もし、水が入ってしまい、動きが悪くなった場合には、修理窓口か、お近くの販売店へご相談下さい。

ご自身で分解されず、メーカーへオーバーホールに出していただく事を強くお勧め致します。

オーバーホールをご希望の際は、修理窓口か、お近くの販売店へご相談下さい。

3

使用上の注意点、使用場所など

砂をつけたままで釣りを続けていますと、水分と一緒に砂や異物が内部に侵入します。

ギアやベアリングにキズをつけて回転フィーリングが悪くなります。

しかしながら、砂浜で釣りをする場合、リールに「砂」をつけないようにするのはなかなか難しいことかと思います。

もし、ご使用中リールの表面に砂や異物がついた場合は、こまめに水分を含んだタオルなどでふき取って下さい。

ご使用後は必ず水洗いできるものは水洗いして陰干し指定箇所へ注油をして下さい。

そして定期的に(少なくとも年に一回は)オーバーホールへお出しいただくことをお勧め致します。

オーバーホールのご依頼は修理窓口または、お近くの販売店へお願い致します。

海水域でのご使用の場合は、できるだけ海水がリールに被らないようご注意ください。

特にギヤが収納されているギヤボックスに水が浸入しますとザラ感や巻き重りなど不具合が生じる場合があります。

リール修理の大半はリール内部に塩水が入り、部品に塩の結晶がこびりついて錆びたり固着したりした事によるものです。

最近のリールは海水ができるだけ浸入しないようにパッキンやシールを使った構造になっております。

しかしリールの基本機能の回転性能を軽くする為には、完全に防水機構にすることは不可能だそうです。

ご使用後は水洗いできるものは水洗いして陰干し指定箇所へ注油をして下さい。

もしリールを海水中に落とした場合には水洗いを念入りに行い、取扱説明書で明示されております箇所に注油するなどした後、できるだけ早めにオーバーホールにお預け頂くことをお勧めします。

不用意に分解することにより他に悪影響を及ぼすこともございますのでご自身では分解されないようお願い致します。

オーバーホールのご依頼は修理窓口または、お近くの販売店へお願い致します。

淡水専用リールの海水域でのご使用はおやめくださいませ。

4

保管について

充分に乾燥した後に、通気のよい所で保管してください。

5

オーバーホールについて

十分にお手入れをされている状態であれば、1年に1~2回程度を目安としておすすめいたします。

オーバーホールのご依頼は修理窓口または、お近くの販売店へお願い致します。

詳細についてもっと知りたい、調べたい方はメーカーFAQをご確認下さい。

シマノ

ダイワ(スポーツライフプラネッツ)

ピュア・フィッシングジャパン

2017年03月07日

【ロッド】メンテナンス、保管について

そのまま、放置していても大丈夫?

洗浄後は、しっかり乾かしてから保管します。

手順をご説明致しますので、ご確認下さいませ。

大事な商品を長く大切に使う為にも、覚えておきましょう。

収納時の禁止事項

×【濡れたまま収納する】

×【高温・密閉状態で収納する】

×【車のトランクルームに入れる】

なお、こちらでご説明いたしますのは、ガイド付きロッドのお手入れ方法です。

それ以外のロッドをお持ちの場合は、下記をご参照下さいませ。

【ダイワ(スポーツライフプラネッツ)】

・ガイドなしロッドのお手入れ方法

・インターラインロッドのお手入れ方法

1

ロッドを洗浄する

竿先や二番竿は、細く折れやすい為、慎重に洗うようにして下さい。

必ず、柔らかいスポンジで洗うようにして下さい。 固いスポンジを使用すると、ロッド表面に傷が入り、破損の原因となることがあります。

市販のロッドクリーナー、撥水コート剤、ワックス、洗剤等の中には、塗装面や本体を傷める原因となるものがございます。

付属の説明書をご確認の上、注意してご使用下さいます様、お願い致します。

合わせ部(継部)へのクリーナーの使用は、固着の原因となります。

合わせ部には使用しない様にしてください。

ベンジン、シンナー、アルコール等溶剤系、タワシ、磨き粉の使用はロッド破損の原因となりますので、厳禁です。

塩分が残っていると、ガイドやリールシート、継手などの金属部分が腐食しやすくなります。

ご使用直後であれば真水で簡単に塩分は取り除けます。

2

ロッドを乾燥させる

中性洗剤を使った場合は、成分が残らないよう、丁寧にふき取ってください。

- 乾いた布で水気をふき取りましょう

並継竿の場合は、バラバラの状態で立てかけます。

直射日光があたると、塗装面にヒビが入ったり、変色(退色)の原因となります。 必ず陰干しをしてください。

写真のように壁などに立てかける際には、部屋の角に立てかけるなど、絶対に倒れないように固定して下さい。

風などで倒れてしまう危険性がございますので、出来る限り、屋内にて乾燥させるようにしてください。

倒れると、衝撃で節にヒビが入ったり、場合によっては折れてしまう事があります。

また、ヒビによって強度低下した竿は、使用中に破損する事があります。

破損は怪我に繋がる恐れがありますので、倒してしまった際は、慎重に点検を行ってください。

下栓を外した状態の場合は、衝撃を与えないように注意して下さい。

衝撃でガイドが外れる事があります。

固着を防ぐ為に、常に乾いた状態を維持してください。 表面が乾いていても内面が濡れていると固着の原因となります。

詳細についてもっと知りたい、調べたい方はメーカーFAQをご確認下さい。

【ダイワ(スポーツライフプラネッツ)】

・ガイドなしロッドのお手入れ方法

・インターラインロッドのお手入れ方法

【シマノ】

・ロッドメンテナンスについて

【ピュア・フィッシング・ジャパン】

・ロッドのメンテナンス方法

2016年05月31日

【ロッド全般】振り出し竿の穂先交換

手順をご説明致しますので、ご確認の上、修理をお願い致します。

ご自身での修理がご不安な場合は、修理窓口よりご依頼も承っております。

また、並継の竿などは、パーツ交換に伴い、ガイドの巻き直しが発生しますので、メーカー修理にお預け頂く事をお勧め致します。

この場合も、修理窓口よりご依頼くださいませ。

※恐れ入りますが、ナチュラムでご購入頂いたお客様に限ります。

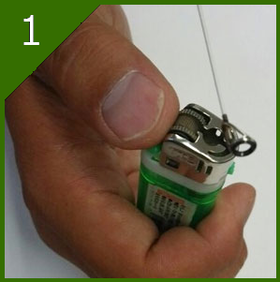

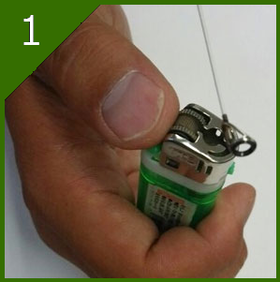

1

穂先交換の手順

火傷しないよう、注意してください。

火傷しないよう、要注意!

TOPガイド、誘導ガイドを失くさない様にしましょう!

誘導ガイドの入れ忘れに要注意!

2016年02月12日

【ウェーダー】よくあるご質問

ウェーダーに関する気になる事、よくあるご質問を纏めました。

教えてほしいのですが…。

ウェーダー全般の事をまとめておりますので、ご参照くださいませ。

1

ウェーダーの水漏れについて

人はじっとしていても1時間に50CC、歩いただけでも1時間に500CCの汗をかきます。

また、ウェーダーの内部は通気性が少なく、湿気はほぼ100%に近い状態ですので、寒い時期であっても少しの運動で汗をかきます。

汗はウェーダーのタビ部分にたまるか、内部のジャージ生地が吸収します。

これらが一旦人の肌から離れたり、川の中に立ち込んでいる間に冷やされた後に、再び肌についた時に、瞬間的に「ヒヤッ」と感じて、「濡れている」と感じるケースが多くございます。

内部に濡れを感じた場合は、該当箇所を確認しておき、釣行後ウェーダー表面生地を完全に乾燥させた後、 ウェーダー内部に水道水を入れて、チェックをしてみて下さいませ。

もし水漏れしていたら、該当箇所から水がにじみ出たり、飛び出してきます。

水が出なければ「汗による結露」であり、製品に問題はございませんので、ご安心下さい。

ご不安な場合は、検品も承りますので、修理窓口よりご相談下さいませ。

メーカーFAQ

メーカーFAQ【ダイワ(スポーツライフプラネッツ)】

【シマノ】

スリムウェーダーのブーツ部は、ジャージ貼付クロロプレン・ゴム製の防水ソックスがベースになっております。

それを覆うように、補強用の表面ラバー・ミッドソールラバー・フェルトソールを配置しています。

この隙間にしみこんだ水等が、歩行時の圧により排出される設計となっています。

その為、川から上がってから歩行の際、その圧力により水分がしみ出てくる場合がございます。

防水性能は、ベースのジャージ貼付クロロプレン・ゴム製の防水ソックスで確保されています。

水モレの心配はありませんので、安心してそのままお使いください。

メーカーFAQ

メーカーFAQ【ダイワ(スポーツライフプラネッツ)】

【シマノ】

2

ウェーダーの補修について

渓流の藪漕ぎ・磯回りの際は、念の為、保護用のウェーダーゲーターやスパッツ等を併用される事をお勧めします。

また、長時間使用すると、布同士が擦れて磨耗し、その部分から、内部に水が浸透する事がございます。

引っかき傷・切り傷・穴の補修であれば、ボンドや補修キットなどで、補修可能な場合もございます。

補修方法は、メーカーHPに詳しく記載されておりますので、下記リンクよりご確認下さいませ。

メーカー記載の補修方法

メーカー記載の補修方法【ダイワ(スポーツライフプラネッツ)】

【プロックス】

ウェーダー補修キット一覧

※説明書をご確認頂き、適切な物をお選び下さい