2017年07月12日

【テント全般】タープ・キャノピーの風雨対策について

また、雨天時にタープの横から雨が振り込んで来たりするのですが、何か、対策方法は無いでしょうか?

大変危険ですので、強風や悪天候の場合には、使用を中止していただく事をお勧め致します。

※各メーカー説明書でも、同様のご注意表示がございます。

また、キャンプでは急な天候の変化にお困りの場合もあるかと思います。

風の影響を完全に防ぐ事は難しいですが、そうした場合の出来る限りの対策方法をご案内いたしますので、ご参考ください。

破損してしまった場合には、修理窓口よりご依頼くださいませ。

※ナチュラムでご購入頂いたお客様に限ります。

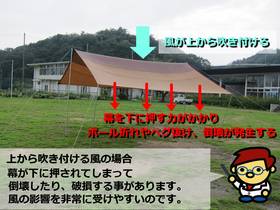

特に、1枚布タイプ(ヘキサ型、レクタ型、ウイング型など)は、急な突風が吹き上げた際に、凧のように風をはらみ、ペグが抜ける、ポールが折れる、生地が破れる等の破損や倒壊の危険性がございます。

また、その場合ポールや、抜けたペグが飛んでしまい、二次被害が起きる事もございます。

キャノピーテントについても、上下からの風にバタバタと煽られると、キャノピー部にテンションがかかり、生地が破れてしまう事があります。

安全の為にも、強風、悪天候の際には、タープやキャノピーは畳んで頂く事をお勧め致します。

1

タープ・キャノピーの風雨対策

キャノピー(ひさし)は、タープ以上に風の影響を受けやすくなっています。

風でキャノピーがバタつく場合には、直ぐにキャノピーを畳むようにして下さい。

設営の際には、20cm以上の鍛造ペグ等、強いペグを使用する事をオススメします。

強風の場合には、直ぐにタープを畳むようにして下さい。

建物や木のそばなど少しでも風がよけられる場所を選びましょう。

但し、極端な反りや強すぎるテンションは、タープの破れやペグ抜けが発生する原因になりますので、注意してください。

- テンションコードや、ガイラインアダプターなどを併用すると、風の力を受け流しやすくなります。

また、幕体を片面伏せる(下げる)様にする、幕の開き具合を狭める等 少しでも雨や風が幕の中に入らないようにし、張り綱を調整します。

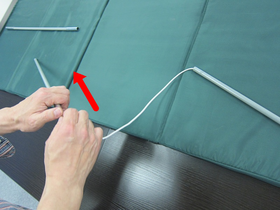

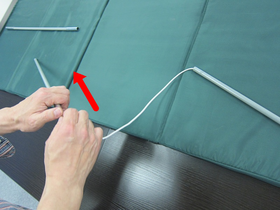

急に雨や風が吹き込できた場合には、写真のように、ペグダウンしているロープの途中に再度ペグを打ち込みます。

ロープが短くなり、幕の開き具合を狭める事ができます。

2

夜、急に風が吹き荒れる事を想定しての応急処置

タープを立てたまま放置すると、風に煽られてしまい、破損やペグ抜け等による二次被害が発生する可能性もございます。

そういった際の応急処置についてもご案内します。

ポールが飛ぶ心配が無く、タープが風を受ける影響も少ない為、ペグ抜けを防ぐ(激減する)事ができます。

また、雨風から大切なアイテムを守る事が出来ます。

・バタバタとタープが靡く音が軽減

・タープへの負担軽減

・二次被害の抑制

・キャンプアイテム保護

2016年06月08日

【テント全般】テントポールのショックコード交換

自分で修理することは出来ますか?

しかしながら、古いタイプの製品や、ワイヤーコードが使用されている場合は、お客様側での修理が難しいかと思います。

ご自身での修理がご不安な場合には、修理窓口よりご依頼くださいませ。

※ナチュラムでご購入頂いたお客様に限ります。

1

【初心者向け】ショックコードの交換方法

ショックコード、細めのドライバー、はさみを用意しましょう!

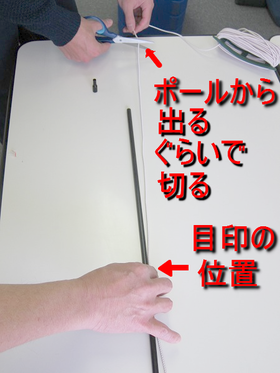

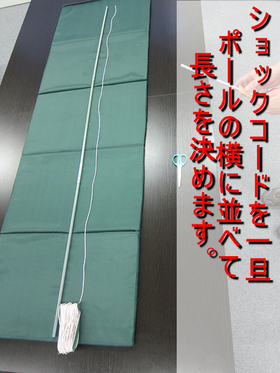

ポール全長より、20cmほど短いぐらいが目安です。

あくまでも目安の為、ポール全体の節の数により、ショックコードの長さも変わります。

交換後、張りが緩いと感じられる場合は、調整が必要となります。

目印を付け終わったら、ポールから出る長さの位置で、ショックコードをはさみで切ってください。

ショックコードを抜いたポールの順番がバラバラにならない様に並べておいてください。

ショックコードが既に切れてしまっている場合は、はさみで切る必要はありません。

ショックコードをポールに入れている間に抜けてしまわないよう、端を八の字結びにして結び目を作ります。

止め具が付いている場合は、あらかじめショックコードを通しておき、抜けてしまわないように結び目をつくります。

※止め具が付いていない場合は、結び目を作るだけで大丈夫です。

順番を間違わないように気をつけましょう。

ポールの順番が分かるように、事前に配置しておくと、ショックコードを通しやすくなります。

初めにつけた目印が止め具から出てくるまで引っ張り、目印の部分を、八の字結びにします。

この時点で、ショックコードの張り(テンション)を確認してみてください。

緩い場合は、さらに引っ張り、調整を行った後、結び目をつくりましょう。

2

【中級者以上向け】ショックコードの交換方法

ショックコード、細めのドライバー、ガムテープ、はさみを用意しましょう!

ポール全長より、20cmほど短いぐらいが目安です。

長さを測り、ショックコードをはさみで切ってください。

あくまでも目安の為、ポール全体の節の数により、ショックコードの長さも変わります。

交換後、張りが緩いと感じられる場合は、調整が必要となります。

ショックコードを抜いたポールの順番がバラバラにならない様に並べておいてください。

ショックコードが既に切れてしまっている場合は、はさみで切る必要はありません。

止め具が付いている場合は、あらかじめショックコードを通しておき、抜けてしまわないように結び目をつくります。

※止め具が付いていない場合は、結び目を作るだけで大丈夫です。

順番を間違わないように気をつけましょう。

コードを入れる前に、ポールを順番に並べておくとスムーズに進められます。

※止め具が元々無いタイプの場合は、結び目を作るだけで大丈夫です。

問題なければ、最後に固定しておいたガムテープを外して、完了です。

2016年01月29日

【テント全般】結露対策について

これって、雨漏りしているのでしょうか。

不良品では無いでしょうか。

特にダブルウォール仕様となっていないテント(フライシート、インナーテントの無いタイプ)の場合、内部と外部の気温差(降雨時等)が生じる際に、結露が起きやすくなります。

※ ダブルウォール仕様の製品が必ずしも結露しないということではありません。

結露を完全に防ぐことは難しいのですが、できる限り快適にお過ごしいただけるよう、結露防止策についてご案内させて頂きます。

ご使用にご不安がある場合には、検品も承りますので、こちらよりお申し付け下さいませ。

※検品はナチュラムにてご購入頂いたお客様に限ります。

分かりやすく例えるなら、湿度が高い場合や冬場に、窓ガラスに水滴が付く現象と同じだとお考え下さい。

天候のコンディション、設営場所や高度により、結露発生度合いに差は生じますが、下記のような場合は、テント内部に結露が発生しやすくなります。

・草地(地中内の水分が多い為)

・雨天時(こちらも、地中内の水分が多く、結露が発生しやすい)

・高度が高い場所(外気との温度差が大きく、結露が発生しやすい)

特にフライシートやインナーテントが無いテントの場合は、気温差の影響を受けやすくなります。

ソロテントは特に室内空間も狭いので、身体から発せられる水蒸気や汗の影響も受けやすくなります。

※フライシートがあるテントにおいても、結露は発生いたします。

完全に結露を防止する事は出来ませんが、緩和策はございますので、是非ご確認下さいませ。

1

テントの結露対策について

グランドシートには、テント(インナーテント含む)の底面の保護は勿論、底面が濡れるのを防いだり、地面からの湿気を和らげる効果があります。

グランドシートは、ボトム(インナーテントの底)からはみ出ないようにしてください。

グランドシートがボトム(インナーテントの底)からはみ出ると、フライシートから流れ落ちた雨水がグランドシートを伝って、テントの下に溜まってしまう恐れがあります。

地面の凸凹の緩和と共に、こちらも地面からの湿気や冷気を和らげる効果があります。

テント内部の大きさに合うものを選びましょう。

- テント断面図。

グランドシートとインナーシートで、地面からの湿気を二重で緩和できます。

グランドシートはボトム(インナーテントの底)より、少し小さめの物を選びましょう。

メーカー純正品がお勧めです。

結露は、湿度が高い場合、窓ガラスに水滴が付く現象と同じですので、同様に換気をすることで、ある程度緩和する事ができます。

テントに「ベンチレーション」が付いているのは、この為です。

ベンチレーション機能を最大限に生かす為には、フライシートのペグダウン時に、フライシートがピン!と張るようにし、張り綱もしっかり張って下さい。

ベンチレーションのみでは十分な換気が出来ない事もございますので、状況に応じて、適度な換気が必要です。

ダブルウォール仕様のテントの場合は、写真のようにフライシートがきっちり張られている状態にしてください!

ベンチレーションは各メーカーで異なりますのでご注意下さい。

特に、フライシートの無いテントは、内部と外部の気温差の影響を受けやすく、結露が発生しやすい物です。

コンパクトで収納しやすいなどの利点はありますが、テント内の居住性の良さをご希望の場合や、状況に応じて、フライシート付きのモデルもご検討いただく事をお勧め致します。